SDGs

地球温暖化を防止し、脱炭素社会の実現に寄与。

脱炭素への取り組みは、持続可能な社会づくりと企業成長の両方を実現するカギです。

地球温暖化は自然災害や経済、健康などに深刻な影響を与えており、脱炭素社会の実現は企業にとって社会的責任を果たすと同時に、新たなビジネスチャンスにもつながります。温暖化防止への取り組みは、持続可能な未来を築くために重要です。

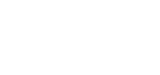

SDGS(持続可能な開発目標)

SDGsは2030年までの達成を目指す国際的な目標で、環境や社会のさまざまな課題に取り組むものです。

その中で木材の利用は、環境負荷を減らす効果があり、「陸の豊かさを守る」「つくる責任、つかう責任」「気候変動への対策」など、複数の目標に貢献する重要な取り組みとして注目されています。

いま、企業価値を高める“木造”が注目されています

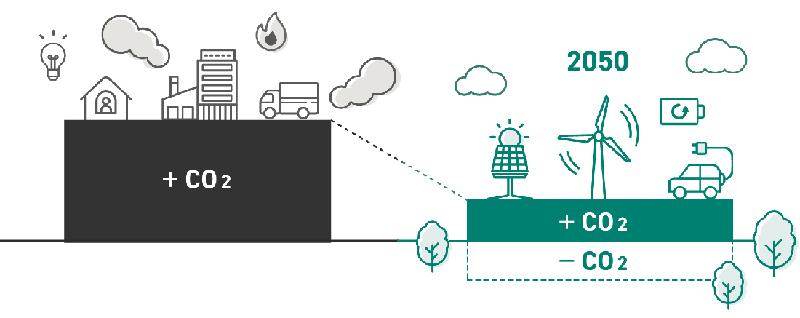

政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指しています。そのためには、排出量を減らすとともに、森林などによるCO₂の吸収を保ち、強化することが必要です。

こうした中で、木造建築が注目されています。木は成長の過程でCO₂を吸収しており、木材として建物に使うことで、吸収したCO₂を長く固定できるため、カーボンニュートラルに貢献すると期待されています。

環境、社会、企業統治の要素を考慮するESG 投資

木材を使ったプロジェクトは、 SDGs (持続可能な開発目標)に寄与するだけでなく、 「環境、社会、企業統治の要素を考慮する (ESG 投資)」が強く意識されるようになり、企業の持続的な発展の観点からも意義のあるものだといえます。

*ESG投資とは

企業が環境問題や社会問題に取り組んでいるか、ガバナンス(企業統治)に力を入れているかどうかなどを考慮して投資するかどうか決める考え方

![[ESG]E:Environment S:Social G:Governance](/mokuzou/archives/001/202506/a1d6027a393490f70c42676a721d338b51173337f078234cad8fa99c81512a2f.jpg)

2050年カーボンニュートラルの実現へ

脱炭素への取り組みは、持続可能な社会づくりと企業成長の両方を実現するカギです。

カーボンニュートラルへの取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)を達成するうえで欠かせない重要なテーマです。地球温暖化は、自然災害の頻発や規模の拡大だけでなく、経済活動や雇用、健康、福祉といった幅広い分野に深刻な影響を及ぼしています。この問題に対応し、脱炭素社会を実現することは、企業にとって社会的責任を果たすだけでなく、同時に新たなビジネスチャンスを生み出す絶好の機会です。

木を建物に使うことは炭素の固定、CO2の排出削減につながります

樹木は、光合成によって大気中のCO2(二酸化炭素)を取り込み、木材の形で炭素を貯蔵しています。このため、木材を建築物に用いることは、大気中のCO2を固定することにつながります。

例えば、木造住宅は、鉄骨プレハブ住宅や鉄筋コンクリート住宅の約4倍の炭素を貯蔵していることが知られています。

住宅(約41坪)1戸あたりの炭素貯蔵量と材料製造時の炭素放出量

原典:大熊幹章(2003)地球環境保全と木材利用,全国林業改良普及協会:54.岡崎泰男,大熊幹章(1998)木材工業,Vol.53-No.4:161-163.

出典:林野庁「森林・林業白書」

木造は、鉄骨造などと比べ、建設時のCO2排出量を大幅に抑えることができます。

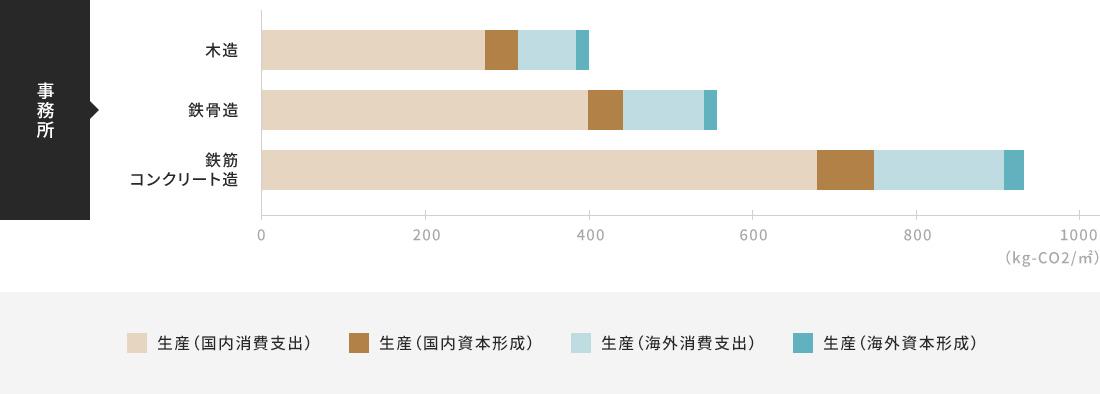

建物を建てるときに出るCO2の量は、木造のほうが鉄筋コンクリート造や鉄骨造よりも少なく、住宅では約6割、事務所では4〜7割に抑えられると報告されています。

木造は建設時の環境負荷を抑える効果があるといえます

「建物のLCA指針」、日本建築学会、p. 158( 2006) より作成

森林資源の循環利用を図り、地域を活性化

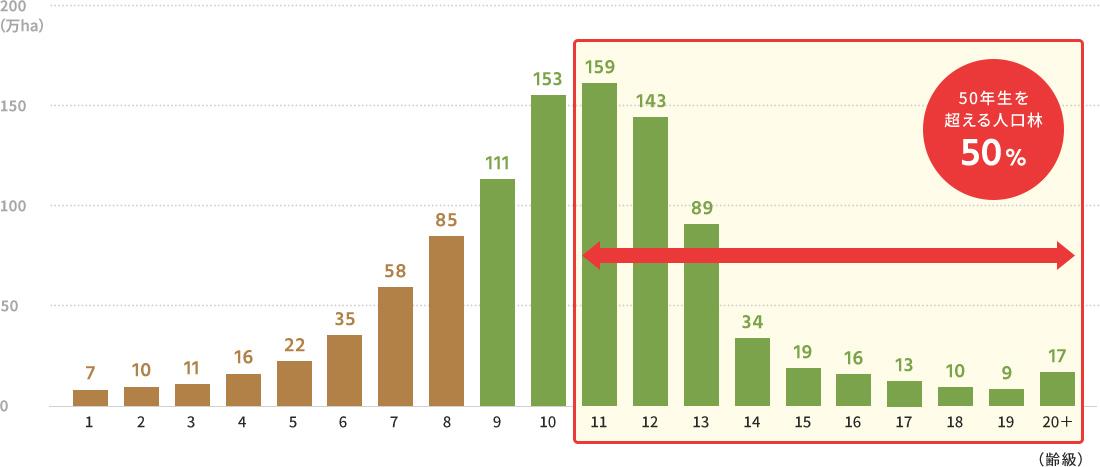

日本は森林が豊富で、その多くを占める人工林が今、活用の時期を迎えています。

これらの木材を「伐って・使って・植えて・育てる」といった森林資源の循環利用によって有効に活用することで、地球温暖化防止や地域経済の活性化にもつながります。

※齢級(人工林)は、林齢を5年の幅でくくった単位。苗木を植栽した年を1年生として1~5年生を「1齢級」と数える。

※森林法5条および7条2に基づく森林計画の対象となる森林の面積。

資料:林野庁「森林資源の現況」(2017年3月31日現在)

人口林の齢級別面積