Wood

木のぬくもりを、経営戦略に。

木造建築や持続可能な木材の活用が、企業価値を高め、サステナブルな未来へつながります。

木造の建物は、訪れるお客様や働く従業員、そして建物のオーナーにまで、さまざまな良い影響をもたらします。「温かみがある」「自然で健康的」といった印象に加え、企業イメージの向上や、その場所への愛着の醸成にもつながります。木に囲まれた空間は、人を引き寄せ、心地よく働ける環境をつくる力があります。木造建築がもたらす効果やメリットをご紹介いたします。

事業主様が木質化に取り組まれたねらいについてご紹介します

事務所

- 社員にとって働きやすい居心地のいい環境づくり

- 木の心地よさ・香り・素材感での感覚や創造力の向上

- 豊かな自然のなかで仕事をしているようなチュラルな雰囲気を創出する

- 新しい発想が生まれやすくなるように、リラックス&リフレッシュの場をつくる

店舗・飲食店

- 地域に根ざした意匠や素材を取り入れ、店舗の魅力を発信する役割を担う

- 伝統ある街並みと利用者に寄り添う木造ならではの安らぎある商業施設

- 森林浴をしているようなくつろぎと癒しを感じる店舗

- 木の温もりにより安らぎを感じられる商業施設

児童施設

- 幼児期から木と触れ合うことにより子供の豊かな心や情緒を育む

- 木のゆらぎ効果で集団生活を送る子供の緊張をやわらげる

木材には人の心身に働きかけるさまざまな効果があります

木材には、心地よい香りややわらかい手触りがあり、これらがリラックス効果を生み、ストレスを軽減することがわかっています。また、木材は室内の湿度を適度に保ち、快適な空間づくりに役立ちます。さらに、木はコンクリートなど比べて熱を伝えにくく、触れるとあたたかく感じられます。衝撃もやわらげてくれるため、肌ざわりもやさしく、安全性が高いです。このような理由から、木を使った家や建物は、子どもから高齢者まで、誰もが快適で健康的に過ごせる空間をつくるのに適しています。

木の香りの人体への作用・癒し効果

| 作用、癒し効果 | 樹種 |

|---|---|

| 快眠、ストレス軽減 | ほとんどの樹種(αピネンの効果) |

| 発汗、脈拍抑制 | 同上 |

| 冷えの軽減 | 同上 |

| 高血圧抑制 | ヒノキ、ヒバ |

| 爽快感、疲労感の軽減 | ヒノキ、トドマツ |

| 鎮静(α、θ波の増大) | ヒノキ、ヒバ、スギ、アカマツ、アラスカシーダー、ベイマツ、ベイスギ材 |

| 運動量の増加 | ヒノキ、トドマツ |

| 去痰 | ユーカリ |

| 胃粘膜の防御因子の増強 | 一般的針葉樹材 |

| 鎮咳 | サクラ樹皮 |

| 亜硫酸ガス脱臭作用、アンモニア脱臭作用 | ヒノキ、ヒバ |

| 抗菌 | ヒノキ、ヒバ、サワラ、ネズコ、タイヒ、ユーカリ |

| 防蟻 | ヒノキ、ヒバ、サワラ、コウヤマキ、イヌマキ、センダン |

| 防ダニ | ヒノキ、ヒバ、サワラ、スギ、アカマツ、ベイヒバ、ベイスギ |

| 防虫 | クス、センダン、ユーカリ |

原典=(一財)日本木材総合情報センター「木材居住環境ハンドブック」木材利用相談Q& A100

出典=(公財)日本住宅・木材技術センター「木材と木造住宅Q&A108」(2008年2月)

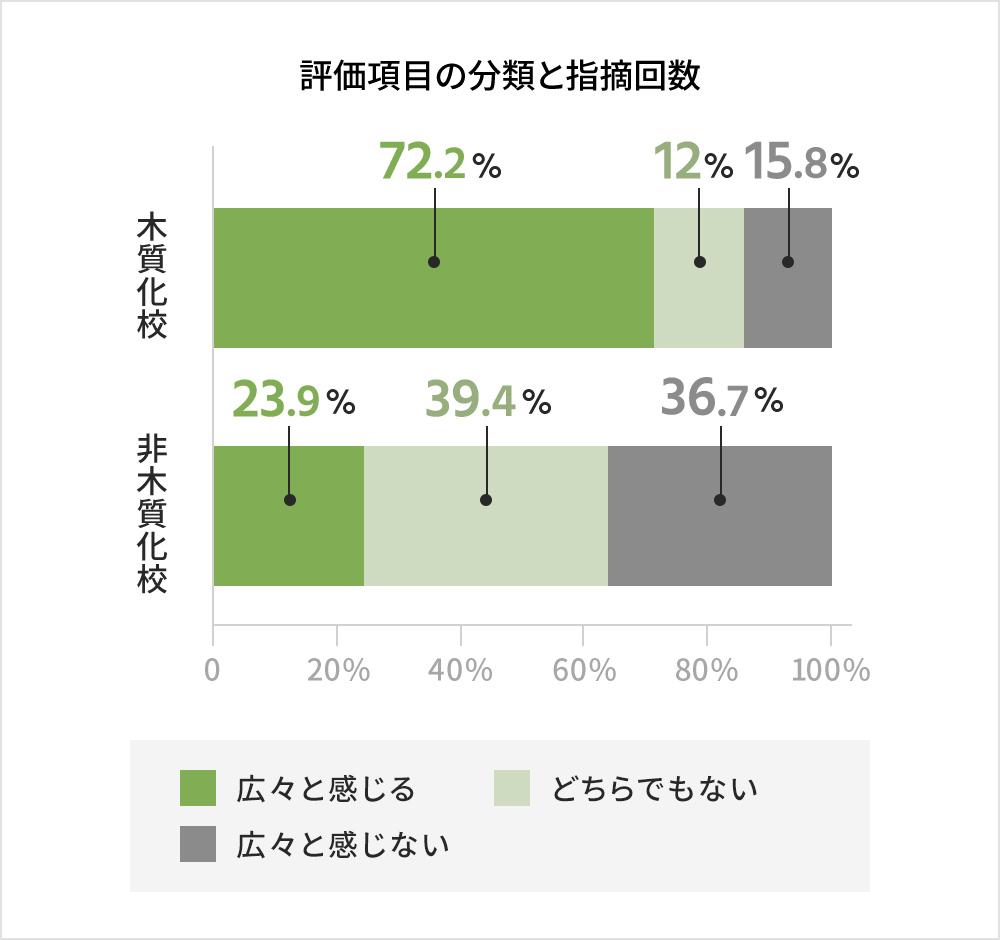

心地よい雰囲気が生む、高まるモチベーション

木材を使った校舎では、子どもたちが「好きな場所がない」と感じることが少ないことが分かっています。木のぬくもりややさしい見た目によって、空間が広く感じられ、心地よさや安心感が生まれやすくなるためです。

こうした木の空間は、学校であれば子どもたちの心を和らげ、より快適な学習環境に。また、工場やオフィスでは集中力や意欲を高め、店舗では滞在時間や満足度の向上が期待できます。木を使った空間は、人に寄り添い、働く・学ぶ・訪れるすべての人にとって快適な環境づくりに貢献します。

評価項目の分類と指摘回数

働く方にやさしい環境で、生産性の向上が期待できます

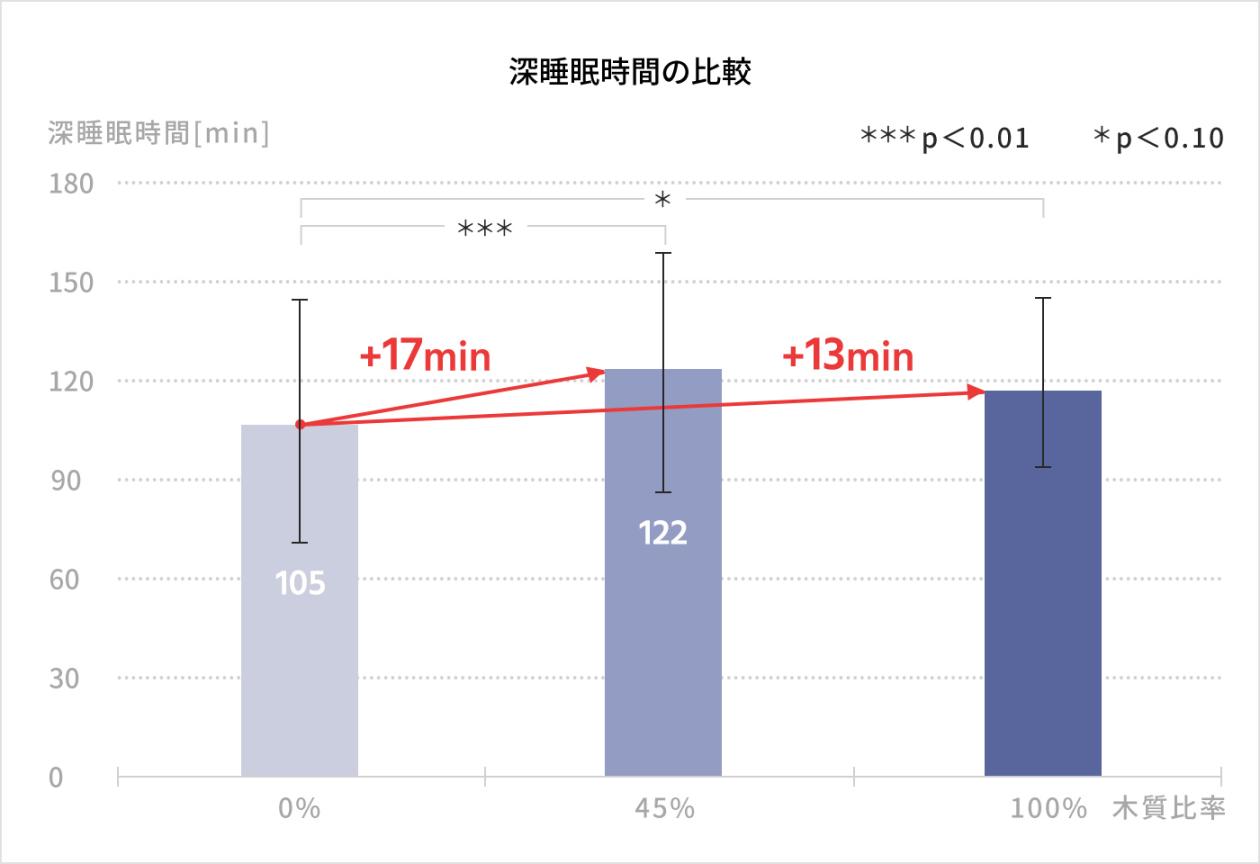

深睡眠時間の比較

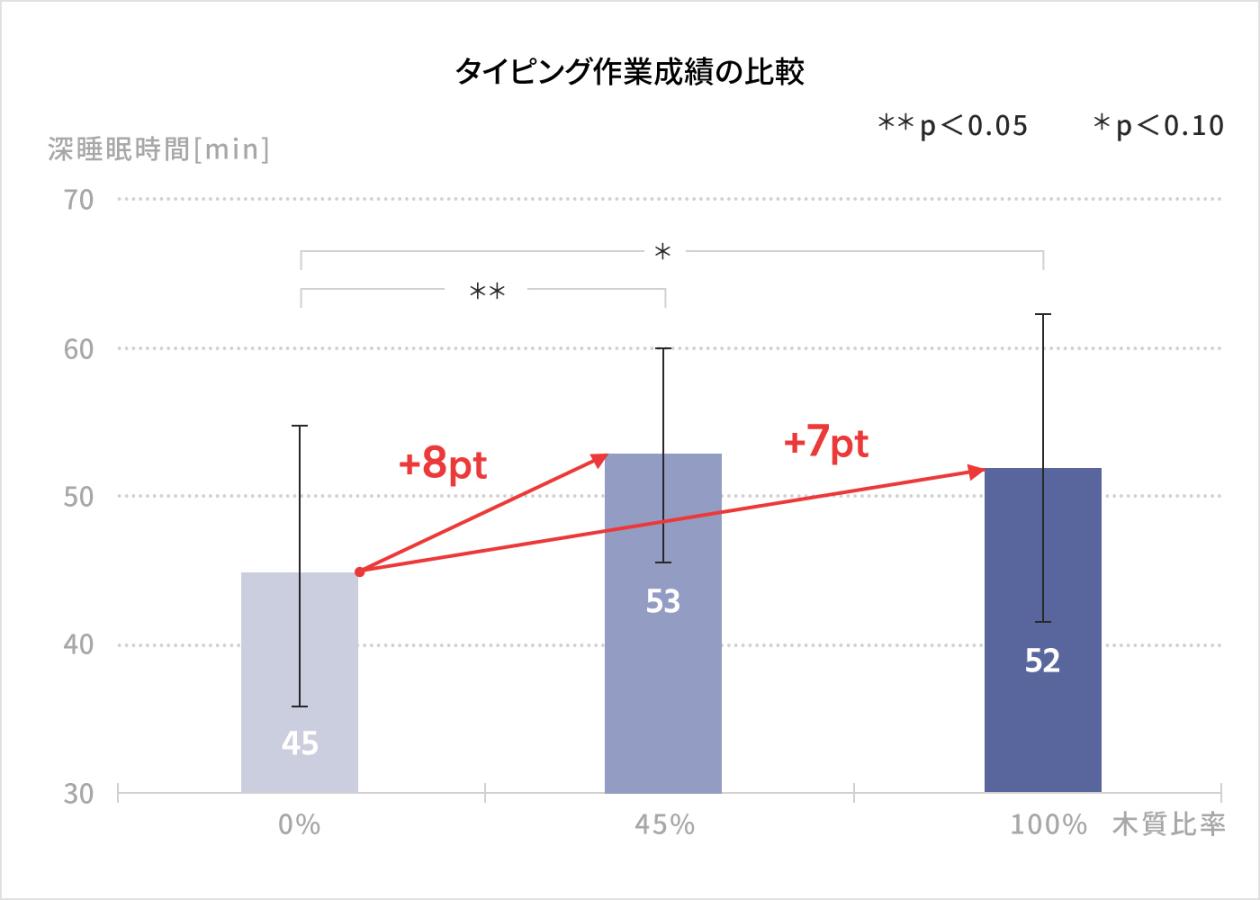

タイピング作業成績の比較

木が使われた部屋に入ったときや木に触れたとき、なんとなく心地よく感じたことはありませんか?木の香りには気持ちを落ち着ける効果があり、血圧を下げるなど体をリラックスさせる働きがあることがわかっています。こうした木の効果により、木を使った部屋ではぐっすり眠れたり、日中の作業がスムーズに進んだりする傾向があり、仕事の効率も高まることが期待されています。

木質化率 0 %の部屋と比較して、深睡眠時間長くなったり、日中の知的生産性が向上する傾向が確認されました。

実験状況:男性被験者( 20 歳代、分析サンプル数 IO )。モデル住宅(表)でタ食、入浴後の夜間から翌朝における8時間の睡眠状態を測定。

翌日、別の部屋でオフィス業務の模擬作業(タイピング作業)を実施し作業成績を評価。

出典/西村三香子ほか:日本建築学会関東支部研究報告集.86.4057-4060(2015)

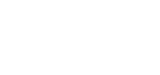

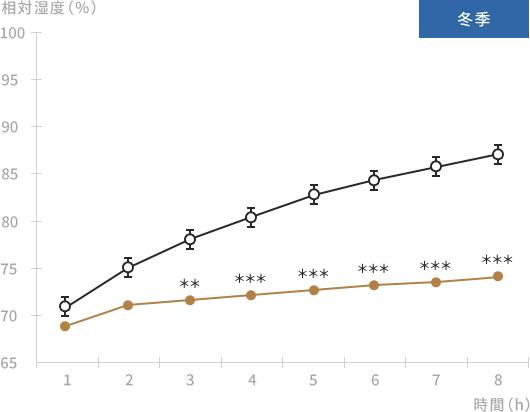

木を用いることで空間内の湿度を一定に保つことが可能

木材は、建材として使われたあとも、温度や湿度の変化に応じて空気中の水分を吸収・放出する「調湿作用」を持っています。この働きにより、室内の湿度が安定しやすくなり、ジメジメや乾燥を防いで快適な環境を保つことができます。 住宅や学校、オフィスなど、さまざまな場所で快適な空間づくりに役立ちます。

内装の違いによる室内の湿度変化

A棟(無垢材)のほうが B棟(木目調のビニルクロス)よりも湿度が低く保たれている。(図中の*は A 棟と B 棟に明白な差が認められたことを示す)

出典/本傳晃義ほか:日本木材学会九州支部大会講演集,23,Ⅱ-13-7(2016)